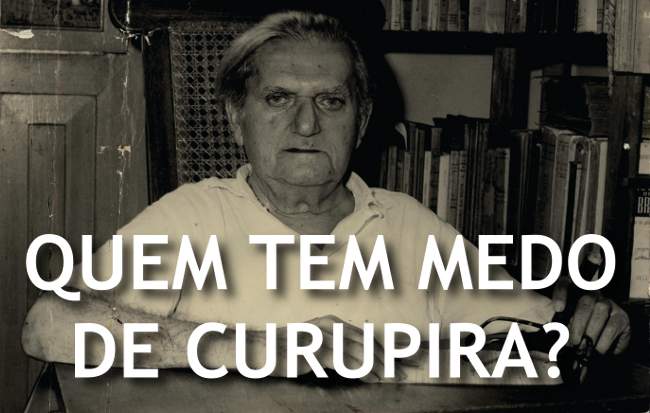

Cascudo nasceu em 30 de Dezembro do ano de 1898, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e morreu nessa mesma cidade no ano de 1986. Nunca deixou a cidade, tendo incorporado essa circunstância biográfica como um ícone de sua identidade existencial e intelectual.

Seus biógrafos têm sublinhado o fato de que Cascudo sempre se definiu a si mesmo como um “provinciano”. Desde o início dos anos 1990, a obra de Cascudo vem se tornando o foco de um renovado interesse por parte dos intelectuais e dos meios de comunicação.

Seus escritos etnográficos, em sua maioria elaborada ainda na primeira metade do século XX, de certa maneira anteciparam os estudos antropológicos que floresceram no Brasil nos anos 70 e cujo foco era a vida cotidiana. Ao tempo em que escrevia seus estudos etnográficos sobre comidas, bebidas, gestos, palavrões, jangadas, redes de dormir e outros aspectos da vida cotidiana brasileira, tais temas não eram considerados objetos relevantes para cientistas sociais sérios e responsáveis. Esses profissionais estavam mais preocupados com temas tais como desenvolvimento econômico, modernização, políticas de Estado, partidos políticos, e não com aspectos vulgares da vida cotidiana

Não por acaso, Cascudo jamais veio a ser reconhecido como um “cientista social” em sentido estrito. Ainda que fosse um folclorista reconhecido nacional e internacionalmente, sempre ocupou uma posição marginal no sistema acadêmico brasileiro. Até certo ponto, sua posição pessoal expressa a marginalidade a que foram submetidos os “estudos de folclore” na vida intelectual brasileira.

Mas os seus escritos revelam alguns traços que os distinguem daqueles produzidos por outros folcloristas brasileiros. Muitas vezes, Cascudo inicia suas frases afirmando: “Nós, o povo, acreditamos que…”. Ele assume explicitamente, como autor, um ponto de vista sob o qual escreve não “sobre a”, mas “a partir da” própria cultura popular. Assume, deste modo, as categorias dessa cultura, particularmente da cultura popular do Nordeste. Por sua vez, essa cultura é identificada em seus escritos como uma espécie de “sobrevivência” (ainda que bastante viva na atualidade) herdada do Brasil “tradicional”, cuja existência histórica se desenrola do século XVI ao século XIX.

Filho do Coronel Francisco Cascudo, diretor de A Imprensa, e de D. Anna Maria da Câmara Cascudo nasceu ele quase no penúltimo ano do século XIX, em Natal, na Rua das Virgens, hoje portando seu nome, e onde há uma placa comemorativa em que se lê: “historiador da cidade de Natal, mestre do folclore e glória definitiva da cultura brasileira.” Filho único, o pai era comerciante e coronel da Guarda Nacional e a mãe dos afazeres doméstico. Morreu aos 88 anos do coração na tarde de do dia 30 de Julho do ano de 1986.

Na água do primeiro banho a mãe despejou um cálice de Vinho do Porto para o filho ter saúde e o pai a temperou com um Patacão do Império para merecer fortuna. O padre João Maria, um santo da cidade, batizou-lhe no bom Jesus das Dores, e a poetisa Auta de Souza, amiga de sua mãe, embalou seu choro forte de menino-homem.

Sonhou ser jornalista e foi. Seu pai nessa época ainda era um homem rico e instalou o jornal A Imprensa para seu filho. Nas suas páginas, o estudante que lia até a madrugada passou a exercitar o gosto de escrever, mantendo uma coluna que chamou de Bric-a-Brac (…) observando a paisagem humana e cultural da cidade e sua gente. Seu primeiro livro, Alma Patrícia, sai em 1921. É a reunião de pequenos estudos sobre poetas e prosadores na Natal de seu tempo.

Fez seus estudos de Humanidades no Ateneu Norte-Rio-Grandense e posteriormente ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia (1918) e depois na do Rio de Janeiro (1919-1922), que largou no 4º ano por dificuldades financeiras. Forma-se enfim em Direito na Faculdade do Recife (1924-1928). Iniciou suas atividades intelectuais pelo jornalismo e a crítica literária (Alma Patrícia, seu primeiro livro é de 1921).

Anos depois, com a tese Da Intencionalidade do Descobrimento do Brasil, conquista a cátedra de História do Brasil do Ateneu em que estudara; ensina ainda Etnografia Geral na Faculdade de Filosofia e conquista o posto de professor de Direito Internacional Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de onde se aposenta em 1966. Excetuada a extensa colaboração esparsa em periódicos, é em especial autor de imensa obra com quase duas centenas de publicações entre livros, traduções, opúsculos, etc.

Tendo apoiado a vanguarda modernista e militado abertamente no movimento integralista brasileiro, ele vai aos poucos concentrando o seu labor na ampla tarefa de investigação tanto como historiador, em que deixa mais de meia dúzia de obras fundamentais, quanto, sobretudo, nas questões de etnografia brasileira, especialmente em suas manifestações de cultura do povo, nas quais se torna por certo uma das fontes mais seguras. Assim, há muitas décadas, os estudiosos vêm sorvendo os contributos de suas lições, particularmente neste último território

Todavia, a exaltação louvaminheira de Câmara Cascudo como folclorista, posto possa ser justa e merecida, não deixa de conter um viés empobrecedor dessa figura extraordinária, verdadeira enciclopédia de múltiplos saberes, e que foi, antes de tudo, um pensador crítico das coisas de nossa gente e de nossa cultura, e mais ainda bom historiador, armado pioneiramente de uma perspectiva antropológica que enriquecia sobremaneira tudo quanto examinava. Sem jamais ter abandonado sua vocação original de jornalista-repórter. Eis por que, um dia, reagiu de forma incisiva a essa sua identificação automática como “folclorista”.

Se deixarmos de lado produções menores anteriores, sua primeira obra fundamental é, sem dúvida, Vaqueiros e Cantadores, publicada em 1939 pela Livraria do Globo, na coleção “Biblioteca de Investigação e Cultura” dirigida por Josué de Castro, onde examina os romances tradicionais em verso, as formas mnemônicas de poesia popular, a cantoria, os ciclos do gado e do cangaço. Em seguida, dedica-se aos contos, lendas, mitos, às novelas populares, e ao conjunto de nossa literatura oral, em livros seminais como Contos Tradicionais do Brasil (1946), Geografia dos Mitos Brasileiros (1946, com que ganha prêmio da Academia Brasileira de Letras), Literatura Oral (1952, vol. VI da História da Literatura Brasileira dirigida por Álvaro Lins), Cinco Livros do Povo (1953); e em 1954 reedita com notas e comentários os 3 volumes da edição original (Lisboa, 1885) de Contos e Cantos Populares do Brasil, de Sylvio Romero. Mas o coroamento do conjunto de sua obra nessa área é o monumental Dicionário do Folclore Brasileiro (1954), de que a 2ª (1962) e a 3ª edição (1972) acrescentam mais de duas centenas de novos verbetes, ampliando a colaboração assinada de vários estudiosos do norte ao sul do país.

Também, antes e após, foi revelando o catimbó, a jangada, a rede, e inumeráveis ensaios sobre usos e costumes, superstições e crendices, ritos, jogos e festas, gestos, tradições e maneiras de ser do povo, a erudita história de nossa alimentação, etc. Deixa ainda, em 2 tomos, uma obra de síntese conceptual da etnografia geral, cujo manuscrito desapareceu e ressurgiu após vários anos, bastante mutilado, sendo fruto de cuidadosa reelaboração: Civilização e Cultural (1973). Cascudo morreu em 1986. Mesmo num autor que tinha o hábito de atribuir subtítulos modestos a seus livros com a expressão “Pesquisas e Notas”, é quase leviano pretender resumir aqui sua fértil erudição, seu primoroso estilo e a produção original e inovadora de quase 70 anos de investigação. É óbvio que teve precursores reconhecidos, como o maranhense Celso de Magalhães (A Poesia Popular Brasileira, 1873), o pesquisador pernambucano Pereira da Costa (Folk-lore Pernambucano, 1907), Sylvio Romero, Mello Moraes Filho, etc.

Obras de Câmara Cascudo

A partir de seu acervo, Carlos Lyra dividiu a obra de Cascudo em livros e plaquetes(livretos).

Utilizamos o livro de Zila Mamede, Luís da Câmara Cascudo: cinqüenta anos de vida intelectual; 1918-1968; bibliografia anotada, de 1970, para complementar a bibliografia abaixo.

Aos poucos serão acrescentados pequenos comentários e trechos dos livros abaixo relacionados.

Atualmente já estão disponíveis 20 edições das Actas Diurnas e 6 lendas, com desenhos a carvão de Martha Pawlowna Schidrowitz para uma edição especial, numerada e personalizada do livro Lendas brasileiras, editado em 1945 pela Cattleya Alba – Confraria dos Bibliófilos Brasileiros.

Bibliografia

Livros

001 – Alma Patrícia, critica literária – Atelier Typ. M. Vitorino, 1921

002 – Histórias que o tempo leva – Ed. Monteiro Lobato, S. Paulo, (out. 1923), 1924.

003 – Joio – crítica e literatura – Of. Graph. d’A Imprensa, Natal (jun), 1924

004 – Lopez do Paraguay – Typ. d’A República, 1927

005 – Conde d’Eu – Ed. Nacional, 1933

006 – O homem americano e seus temas – Imprensa Oficial, Natal, 1933

007 – Viajando o sertão – Imprensa Oficial, Natal, 1934

008 – Em memória de Stradelli – Livraria Clássica, Manaus, 1936

009 – O Doutor Barata – Imprensa Oficial, Bahia, 1938

010 – O Marquês de Olinda e seu Tempo – Ed. Nacional, S. Paulo, 1938

011 – Governo do Rio Grande do Norte – Liv. Cosmopolita, Natal, 1939.

012 – Vaqueiros e Cantadores – (Globo, 1939) – Ed. Itatiaia, S. Paulo, 1984.

013 – Antologia do Folclore Brasileiro – Martins Editora, S. Paulo, 1944

014 – Os melhores contos populares de Portugal – Dois Mundos, 1944

015 – Lendas brasileiras – 1945

016 – Contos tradicionais do Brasil – (Col. Joaquim Nabuco), 1946 – Ediouro

017 – Geografia dos mitos brasileiros – Ed. José Olímpio, 1947. 2ª edição, Rio, 1976.

018 – História da Cidade do Natal – Prefeitura Mun. do Natal, 1947

019 – Os holandeses no Rio Grande do Norte – Depto. Educação, Natal, 1949

020 – Anubis e outros ensaios – (Ed. O Cruzeiro, 1951), 2ª edição, Funarte/UFRN, 1983

021 – Meleagro – Ed. Agir, 1951 – 2ª edição, Rio, 1978

022 – Literatura oral no Brasil – Ed. José Olímpio, 1952 – 2ª edição, Rio, 1978

023 – Cinco livros do povo – Ed. José Olímpio, 1953 – 2ª edição, ed. Univ. UFPb, 1979.

024 – Em Sergipe del Rey – Movimento Cultural de Sergipe, 1953

025 – Dicionário do Folclore Brasileiro – INL, Rio, 1954 – 3ª edição, 1972

026 – História de um homem – (João Câmara) – Depto. de Imprensa, Natal, 1954

027 – Antologia de Pedro Velho – Depto. de Imprensa, Natal, 1954

028 – História do Rio Grande do Norte – MEC, 1955

029 – Notas e documentos para a história de Mossoró – Coleção Mossoroense, 1955

030 – Trinta “estórias” brasileiras – ed. Portucalense, 1955

031 – Geografia do Brasil Holandês – Ed. José Olímpio, 1956

032 – Tradições populares da pecuária nordestina –MA-IAA n.9, Rio, 1956

033 – Jangada – MEC, 1957

034 – Jangadeiros – Serviço de Informação Agrícola, 1957

035 – Superstições e Costumes – Ed. Antunes & Cia., Rio, 1958

036 – Canto de Muro – Ed. José Olímpio, (dez. 1957), 1959

037 – Rede de dormir – MEC (1957), 1959 – 2ª edição, Funarte/UFRN, 1983

038 – Ateneu Norte-Rio-Grandense – Imp. Oficial, Natal, 1961

039 – Vida breve de Auta de Souza – Imp. Oficial, Recife, 1961

040 – Dante Alighieri e a tradição popular no Brasil – PUC, Porto Alegre, 1963 – 2ª edição Fundação José Augusto (FJA), Natal, 1979

041 – Dois ensaios de História – (Imp Oficial Natal, 1933 e 1934) Ed. Universitária, 1965

042 – História da República do Rio Grande do Norte – Edições do Val, Rio, 1965

043 – Made in África – Ed. Civilização Brasileira, 1965

044 – Nosso amigo Castriciano – Imp. Universitária, Recife, 1965

045 – Flor dos romances trágicos – Ed. Cátedra, Rio, 1966 – 2ª ed. Cátedra/FJA, 1982

046 – Voz de Nessus – Depto. Cultural, UFPb, 1966

047 – Folclore no Brasil – Fundo de Cultura, Rio, 1967 – 2ª edição, FJA, Natal;, 1980

048 – História da alimentação no Brasil – Ed. Nacional (2 vols.) fev. 1963), 1967, (col. Brasiliana 322 e 323) – 2ª ed. Itatiaia, 1983

049 – Jerônimo Rosado (1861-1930) – ed. Pongetti, Rio, 1967

050 – Seleta, Luís da Câmara Cascudo – Ed. José Olímpio, Rio, 1967 – org. por Américo de Oliveira Costa. – 2ª Ed. 1972.

051 – Coisas que o povo diz – Bloch, 1968

052 – Nomes da Terra – Fundação José Augusto, Natal, 1968

053 – O tempo e eu – Imp. Universitária – UFRN, 1968

054 – Prelúdio da cachaça – IAA, (maio, 1967), 1968

055 – Pequeno manual do doente aprendiz – Ed. Universitária – UFRN, 1969

056 – Gente viva – Ed. Universitária UFPe, 1970

057 – Locuções tradicionais no Brasil – UFPE, 1970 – 2ª edição, MEC, Rio, 1977

058 – Ensaios de etnografia brasileira – INL, 1971

059 – Na ronda do tempo – Ed. Universitária, UFRN, 1971 (livro biográfico)

060 – Sociologia do Açúcar – MIC – IAA, 1971. Coleção Canavieira n. 5

061 – Tradição, ciência do povo – Perspectiva, S. Paulo, 1971

062 – Ontem – (maginações) – Ed. Universitária UFRN, 1972

063 – Uma História da Assembléia Legislativa do RN – FJA, 1972

064 – Civilização e cultura (2 vol.) – MEC/Ed. José Olímpio, 1973

065 – Movimento da independência no RN – FJA, 1973

066 – O Livro das velhas figuras – (6 vol.) – 1, 1974; 2, 1976; 3, 1977; 4, 1978; 5, 1981; 6, 1989 – Inst. Histórico e Geográfico do RN

067 – Prelúdio e fuga do real – FJA, 1974

068 – Religião no povo – Imprensa Universitária, UFPb, 1974

069 – História dos nossos gestos – Ed. Melhoramentos, 1976

070 – O Príncipe Maximiliano no Brasil – Kosmos editora, 1977

071 – Antologia da alimentação no Brasil – Livros Técnicos e Científicos ed., 1977

072 – Três ensaios franceses, FJA, 1977 (do “Motivos da Literatura Oral da França no Brasil”, Recife, 1964 – Roland, Mereio e Heptameron)

073 – Mouros e Judeus – Depto. de Cultura, Recife, 1978

074 – Superstição no Brasil – Itatiaia, S. Paulo, 1985

Plaquetes

075 – Da poesia popular narrativa no Brasil – Universidade Nacional do México, 1971

076 – Ás de Vila Diogo – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

077 – Assunto gago – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

078 – Ceca e Meca – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

079 – O morto no Brasil – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

080 – Água do Lima no Capibaribe – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

081 – Visão do Folclore Nordestino – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

082 – Uma nota sobre o cachimbo inglês – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

083 – Folclore nos Autos Camoneanos – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

084 – Divórcio no talher – Museu de Etnografia e História – Junta Distrital do Porto

085 – A cozinha africana no Brasil – Publicações do Museu de Angola, Luanda, 1964

086 – Ancha es Castilla! – Academia de Ciências de Lisboa, 1967

087 – Três notas brasileiras – Junta Distrital de Lisboa, 1970

088 – Conferência (Tricentenário dos Guararapes) – Arquivo Público, Recife, 1949

089 – A função dos arquivos – Arquivo Público Estadual, Recife, 1956

090 – Desplantes – Revista do Arquivo Municipal – S.Paulo

091 – Paróquias do Rio Grande do Norte – Depto. Imprensa, Natal, 1955

092 – A família do Padre Miguelinho – Coleção Mossoroense, 1960

093 – Ateneu Norte-Riograndense – Coleção “Juvenal Lamartine”, Natal, 1961

094 – Breve História do Palácio da Esperança – Depto. Imprensa, Natal, 1961

095 – A vaquejada nordestina e sua origem – FJA, 1976

096 – Mitos brasileiros – Cadernos de Folclore n. 6, MEC, 1976

097 – Paliçadas e gases asfixiantes entre os indígenas da América do Sul – Ed. Biblioteca do Exército, 1961

098 – Versos (Lourival Açucena) – Typ. A República, Natal, 1927

099– A Carnaúba – in Revista Brasileira de Goegrafia, p. 159 – IBGE, 1964

100 – Alexander Von Humboldt – 1969

101 – Natal – (Revista Potyguar), 1939 – Coleção Mossoroense, 199l

102 – Caraúbas, Assu e Santa Cruz – (Revista Potiguar, 1938), Coleção Mossoroense, 1991

103 – Paróquias do Rio Grande do Norte – Depto. Imprensa, 1955 – Coleção Mossoroense, 1992

104 – Três poemas de Walt Whitman – Imprensa Oficial, Recife, 1957 – Coleção Mossoroense, 1992

105 – Mossoró e Moçoró – Coleção Mossoroense, 1991 – Consultando São João – Depto. Imprensa, Natal,

1949.

Mais plaquetes e outras publicações

106 – O mais antigo marco colonial do Brasil. 1934

107 – Intencionalidade no descobrimento do Brasil. Natal, 1935

108 – O homem americano e seus temas. Natal, 1935

109 – Uma interpretação da couvade. São Paulo, 1936

110 – Conversas sobre a hipoteca. São Paulo, 1936

111 – Os índios conheciam a propriedade privada. São Paulo, 1936

112 – O brasão holandês no Rio Grande do Norte. 1936

113 – Notas para a história do Ateneu. Natal, 1937

114 – O marquês de Olinda e o seu tempo. São Paulo, 1938

115 – Peixes no idioma tupi. Rio de Janeiro, 1938

116 – Governo do Rio Grande do Norte. Natal, 1939

117 – Informação de história e etnografia. Recife, 1940

118 – O nome potiguar. Natal, 1940

119 – O povo do Rio Grande do Norte. Natal, 1940

120 – As lendas de Estremoz. Natal, 1940

121 – Fanáticos da serra de João do Vale. Natal, 1941

122 – O presidente parrudo. Natal, 1941

123 – Seis mitos gaúchos. Porto Alegre, 1942

124 – Sociedade Brasileira de Folclore. 1942

125 – Lições etnográficas das Cartas Chilenas. São Paulo, 1943

126 – Antologia do folclore brasileiro. São Paulo, 1944

127 – Os melhores contos populares de Portugal. Rio de Janeiro, 1944

128 – Simultaneidade de ciclos temáticos afro-brasileiros. Porto, 1948

129 – Tricentenário de Guararapes. Recife, 1949

130 – Gorgoncion; estudo sobre amuletos. Madri, 1949

131 – Consultando São João. Natal, 1949

132 – Ermet Mell’Acaia e la consulta degli oracoli. Nápoles, 1949

133 – O folclore nos autos camponeanos. Natal, 1950

134 – Custódias com campainhas. Porto, 1951

135 – Conversa sobre direito internacional público. Natal, 1951

136 – Os velhos estremezes circenses. Porto, 1951

137 – Atirei um limão verde. Porto, 1951

138 – Com Dom Quixote no folclore brasileiro. Rio de Janeiro, 1952

139 – A mais antiga igreja do Seridó. Natal, 1952

140 – O fogo de 40. Natal, 1952

141 – O poldrinho sertanejo e os filhos do vizir do Egito. Natal, 1952

142 – Tradición de un cuento brasileño. Caracas, 1952

143 – História da imperatriz Porcina. Lisboa, 1952

144 – A origem da vaquejada do nordeste brasileiro. Porto, 1953

145 – Alguns jogos infantis no Brasil. Porto, 1953

146 – Casa dos surdos. Madri, 1953

147 – Contos de encantamento. 1954

148 – Contos exemplares. 1954

149 – No tempo em que os bichos falavam. 1954

150 – Comendo formigas. Rio de Janeiro, 1954

151 – Os velhos caminhos do Nordeste. Natal, 1954

152 – Cinco temas do Heptameron na literatura oral. Porto, 1954

153 – Pereira da Costa, folclorista. Recife, 1954.

154 – Lembrando Segundo Wanderley. Natal, 1955

155 – Notas sobre a paróquia de Nova Cruz. Natal, 1955

156 – Leges et consuetudines nos costumes nordestinos. Havana, 1955

157 – História do município de Santana do Matos. Natal, 1955

158 – Vida de Pedro Velho. Natal, 1956

159 – Comadre e compadre. Porto, 1956

160 – Tradições populares da pecuária nordestina. Rio de Janeiro, 1956

161 – Universidade e civilização. Natal, 1959

162 – A noiva de arraiolos. Madri, 1960

163 – Temas do Mireio no folclore de Portugal e Brasil. Lisboa, 1960

164 – Conceito sociológico do vizinho. Porto, 1960

165 – Etnografia e direito. Natal, 1961

166 – Grande fabulário de Portugal e Brasil. Lisboa, 1961

167 – Motivos da literatura oral da França no Brasil. Recife, 1964

168 – Prelúdio e fuga. Natal, [1966] 107.Voz de Nessus (inicial de um Dicionário brasileiro de superstições). Paraíba, 1966

169 – Mouros, franceses e judeus; três presenças no Brasil. Rio de Janeiro, 1967

Outras traduções e anotações

170 – Açucena, Lourival. Versos reunidos. 1920

171 – Montaigne e o índio brasileiro. São Paulo, 1940. Tradução e notas do capítulo ‘Des caniballes’, dos Essais

172 – Koster, Henri. Viagens ao Brasil. São Paulo, 1942. Tradução e notas

173 – Viagens ao Nordeste do Brasil – Henry Koster (tradução comentada) Estado de Pernambuco, 1942 e 2ª ed. 1978

174 – Hart, Charles Frederick. Os mitos amazônicos da tartaruga. 1952

175 – Romero, Sílvio. Contos populares do Brasil. Rio de Janeiro, 1954. Introdução e notas.

176 – Romero, Sílvio. Cantos populares do Brasil. 2

177 – Barbosa, Domingos Caldas. Poesia. 1958

178 – Nobre, Antônio. Poesia. 1959

179 – Melo Moraes Filho. Festas e tradições populares do Brasil. Belo Horizonte, 1979. Revisão e notas

180 – Melo Moraes Filho. Os ciganos e cancioneiro dos ciganos. Belo Horizonte, 1981. Revisão e notas.

Inéditos

181 – História da literatura norte-riograndense

182 – História do município do Ceará-Mirim

183 – História do Rio Grande do Norte para as escolas

184 – História da carnaúba

185 – Nomes de ruas e praças da cidade do Natal

186 – O livro dos patronos

187 – Brazilian Folk-lore

188 – J. Poranduba Amazonense, de Barbosa Rodrigues

189 – Mitologia indígena do Amazonas, de Charles Frederick Hartt

Livros sobre Câmara Cascudo

01 – Viagem ao Universo de Câmara Cascudo. Américo de Oliveira Costa, 1969.

02 – Luís da Câmara Cascudo: cinqüenta anos de vida intelectual; 1918-1968; bibliografia anotada. Zila Mamede, 1970.

03 – Uma Câmara vê Cascudo. Carlos Lyra.

04 – Luís da Câmara Cacudo – Sua vida e Sua obra. Homenagem do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 1969. Editora Pongetti.

05 – Saturnino, Cascudo e o Clube dos Inocentes. José Melquíades de Macedo, 1992

06 – Lembranças do meu avô. Newton Cascudo Roberti Leite. Coleção Mossoroense – Série C – Volume 795

– 1992

07 – Câmara Cascudo- um brasileiro feliz. Diógenes da Cunha Lima, 1978 (1 a edição), 1993 (2 edição), 1998 (3 edição).

08 – Luís da Câmara Cascudo- Bibliografia comentada; 1968-1995. Vânia Gicco, 1996.

09 – A presença de Câmara Cascudo em Goiás. Seleção e organização de Getúlio Araújo, 1998.

10 – Câmara Cascudo- Um Homem Chamado Brasil. Gildson Oliveira, 1998 – Editora Brasília Jurídico.

Memorial de Câmara Cascudo

O Memorial Câmara Cascudo representa uma homenagem do Governo do Estado ao mais eminente homem de letras, inteligência e cultura do Rio Grande do Norte com projeção internacional. A administração do Memorial é vinculada à Fundação José Augusto, órgão cultural do governo estadual. O prédio que desde 10 de fevereiro abriga o Memorial Câmara Cascudo foi construído em 1875 para abrigar a Tesouraria da Fazenda, no mesmo lugar onde existira o edifício do Real Erário, construído no século XVIII.

O Memorial tem como objetivo preservar e divulgar a vida e a obra de Luís da Câmara Cascudo, abordando diversos aspectos. O principal destaque é a biblioteca particular de Câmara Cascudo, com cerca de 10 mil volumes de diversos assuntos como folclore, religião, História, biografias e romances. A biblioteca é considerada “rara” por possuir obras do início do século passado e livros em diversos idiomas. Grande parte dos livros tem anotações de próprio punho de Cascudo e dedicatórias dos autores.

Além dos livros que compõem a biblioteca, encontram-se ainda as correspondências de Cascudo com diversos intelectuais como Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Carlos Drummond e Gilberto Freyre.

O Memorial abriga ainda a exposição permanente O Mestre Câmara Cascudo em um total de cinco salas que abordam aspectos estudados pelo mestre em sua vasta obra literária.

As duas primeiras salas são compostas por quadros com fotos que retratam passagens marcantes na vida de Câmara Cascudo.

As outras três salas abrigam o Estudo da cédula, com quadros indicando o estudo feito pelo Banco Central para o lançamento da cédula de cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000) homenageando Câmara Cascudo; Arte popular, com mamulengos e peças feitas pelos artesãos Chico Santeiro, Neném e Chiquinha; e a Sala da magia, abordando temas como catimbó, Judas, sincretismo religioso, superstições e outros estudados por Cascudo.

No decorrer dos anos, Cascudo tem sido homenageado de várias maneiras. A mais tradicional tem sido dar seu nome à instituições ligadas à cultura. Aqui você vai conhecer um pouco do Memorial Câmara Cascudo, da biblioteca e do museu que levam seu nome e ainda terá uma oportunidade única: fazer uma visita à casa da “Junqueira Aires”, onde Cascudo viveu a maior parte de sua vida.

Muitas outras homenagens têm sido feitas a Câmara Cascudo: pelo governo federal, pela Caixa Econômica, pelos Correios, pela prefeitura de Natal, por empresas e particulares. Conheça mais algumas delas.

CÉDULA

Cascudo ilustrou a nota de Cr$ 50.000 na Era Collor.

Loteria

A Caixa Econômica também homenageou Câmara Cascudo.

Postal

Outra homenagem da Caixa Econômica.

Selo Homenagem dos correios no ano do Centenário.

Conta de Energia No mês do centenário, uma homenagem nas contas de energia

Conto de Câmara Cascudo

A Gulosa disfarçada

Um homem casara com excelente mulher, dona -de -casa arranjadeira e honrada, mas muito gulosa. Par disfarçar seu apetite fingia-se sem vontade de alimenta-se sempre que o marido a convidava nas refeições. Apesar desse regime, engordava cada vez mais e o esposo admirava alguém poder viver com tão pouca comida. Uma manhã resolveu certificar-se se a mulher comia em sua ausência. Disse que ia para o trabalho e escondeu-se num ligar onde podia acompanhar os passos da esposa.

No almoço, viu-a fazer umas tapiocas de goma, bem grossas, molhadas no leite de coco, e comê-las todas, deliciada. Na merenda, mastigou um sem número de alfenins finos, branquinhos e gostosos. Na hora do jantar, matou um capão, ensopado em molho espesso, saboreando-o. À ceia, devorou um prato de macaxeiras, enxutinhas, acompanhando-as com manteiga.

Ao anoitecer, o marido apareceu, fingindo-se fatigado. Chovera o dia inteiro e o homem estava como se tivesse passado, como realmente passara, o dia à sombra. A mulher perguntou:

– Homem, como é que trabalhando na chuva você não se molhou?

O marido respondeu:

– Se a chuva fosse grossa como as tapiocas que você almoçou, eu teria vindo ensopado como o capão que você jantou. Mas como era fina como os alfenins que você merendou e eu fiquei enxuto como as macaxeiras que você ceou.

A mulher compreendeu que fora descoberta em seu disfarce e não mais escondeu o seu apetite ao marido.

Observamos que no título- A gulosa disfarçada – a seleção lexical para caracterizar a personagem como aquele que age pelo excesso e pelo dissimulado, já que gulosa e disfarçada. Sabe-se que a gula é considerada um dos grandes pecados do homem, pois o alimento além de ser considerado sagrado, sua ingestão deve ser apenas o suficiente para saciar a fome regular; por outro lado, deve, também, ser divido, tal como o repartir o pão, do preceito bíblico. Ser disfarçada rompe com regras sociais de todos os tempos, pois significa que há algo que não possa ser mostrado ao outros; isto é, um segredo, uma crença, uma mentira, um distúrbio de caráter. Do mesmo modo, qualquer que seja a falta disfarçada mostra que a personagem rompe com as normas daquela sociedade, cuja representação se dá na figura do marido, de quem deve esconder seu distúrbio, seu pecado e de quem espera a reprovação e o castigo.

Procurando atenuar tais características na mulher, observamos que ela é apresentada como sendo excelente mulher, dona-de-casa arranjadeira e honrada. Ou seja, as qualidades apresentadas são aquelas que indiciam o ideal de conduta feminina para aquela sociedade, sendo ela excelente como mulher, com os cuidados da casa, dando-lhe ordem e mantendo a honra. São três os adjetivos para reforçar tal ideal, significando compreender que essas são qualidades pelas quais as moças devem primar. Em contraposição, um único adjetivo – guloso – precedido de um intensificador– muito – e antecedido por um marcador argumentativo –mas– provoca a tensão na narrativa e transfere a atenção do ouvinte para o pólo negativo das condutas desta personagem. Este pólo será o ponto de referência para que, no conto, sejam construídos os argumentos que evidenciam o comportamento repreensivo da mulher, fato que traz ameaça ao papel do homem naquela estrutura social.

Na seqüência da narrativa, apresenta-se a desconfiança do marido sobre a conduta da esposa, razão que o leva a mentir-lhe sobre ir ao trabalho, esconder-se e vigiá-la como objetivo de surpreendê-la em sua falta. Esse procedimento do marido faz-nos perceber o papel do homem que se vê no direito, senão na obrigação, de vigiar a mulher a fim de que possa corrigir-lhe a falta. Essa passagem atesta-nos que, realmente, por tais crenças, o homem tem o dever vigiar os atos da esposa e, mais ainda, o poder de praticar ações de controle sobre ela. Note-se que nada de negativo é enunciados sobre a conduta do marido que mentiu, faltou ao trabalho, vigiou os passos da esposa, e quando retorna a casa ao final do dia fingiu-se fatigado. Todos esses procedimentos remetem-se a marcos de cognições sociais que corroboram as atitudes do marido, que são acatadas pela sociedade, expressos por um discurso, em cujo enunciado, nada há que aponte para o seu inverso.

No decorrer da narrativa, as qualidades primeiras, pelas quais a mulher fora apresentada, não mais é mencionada; pelo contrário, a seqüência narrativa traz todos os atos da mulher que reforçam o ser gulosa. Em todas as refeições, ela se farta com as mais preciosas iguarias, sempre em quantidades tão exageradas que não seria normal a qualquer ser humano, muito menos a uma mulher: viu-a fazer umas tapiocas de goma, bem grossas, molhadas no leite de coco, e comê-las todas, deliciada. Na merenda, mastigou um sem número de alfenins finos, branquinhos e gostosos. Na hora do jantar, matou um capão, ensopado em molho espesso, saboreando-o. À ceia, devorou um prato de macaxeiras, enxutinhas, acompanhando-as com manteiga.

Ao final da narrativa, após o marido revelar a descoberta do segredo da esposa e seus disfarces, a mulher é apresentada como aquela que compreende ter sido descoberta em seu disfarce e não mais escondeu seu apetite ao marido. O modo como esse enunciado finaliza a narrativa permite compreender que o papel do marido está moldado pela autoridade que lhe é atribuída pelas coerções coletivas, que o institucionalizam como aquele que tem o poder de, em nome das regras e dos valores dessa sociedade, sancionar, controlar o comportamento da esposa.

Autor: Rodrigo Dias Alves

Escreva um comentário