Reformas da LDB de 1971: O que plantamos, colhemos

Análise dos impactos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1971 no sistema educacional brasileiro.

A fim de descongestionar o sistema e possibilitar a expansão do acesso à escola pública, o governo brasileiro, através da pressão da sociedade, propôs a reforma do ensino. Nasce assim a Lei de Diretrizes e Bases, de 1971, reformulando a educação básica, encurtando a permanência do aluno na escola, pois funde o ensino primário com o ginasial, que antes somavam 10 anos, para 8 anos obrigatórios. Por isso, tornou-se obrigatório o ensino para a faixa de 7 a 14 anos. O ingresso à 1ª série do ensino fundamental ficava vinculado à idade cronológica – 7 anos, independentemente de qualquer requisito mais específico. Os professores ensinavam sem material pedagógico e sem estarem capacitados, aprendendo no convívio profissional com os professores experientes.

A fim de descongestionar o sistema e possibilitar a expansão do acesso à escola pública, o governo brasileiro, através da pressão da sociedade, propôs a reforma do ensino. Nasce assim a Lei de Diretrizes e Bases, de 1971, reformulando a educação básica, encurtando a permanência do aluno na escola, pois funde o ensino primário com o ginasial, que antes somavam 10 anos, para 8 anos obrigatórios. Por isso, tornou-se obrigatório o ensino para a faixa de 7 a 14 anos. O ingresso à 1ª série do ensino fundamental ficava vinculado à idade cronológica – 7 anos, independentemente de qualquer requisito mais específico. Os professores ensinavam sem material pedagógico e sem estarem capacitados, aprendendo no convívio profissional com os professores experientes.

A reforma ignorou as dificuldades da pré-escola e estabeleceu séries, independentemente do amadurecimento intelectual de cada uma e das diferenças individuais, menosprezando a enorme importância da educação pré-escolar na formação intelectual e emocional da criança e da alfabetização na vida social do indivíduo. Pois bem, foi justamente essa fase da infância, estruturadora da formação global da pessoa, que a lei desobrigou o Estado de dar assistência, levando os governos dos Estados com dificuldades financeiras a oferecerem o ensino escolar limitado a este mínimo estabelecido por lei, e a sentir-se desobrigados de oferecer o ensino pré-escolar. A alfabetização ficou sem um lugar definido nas escolas da rede pública e a maioria das crianças, sem as classes preparatórias para a leitura e escrita antes dos 07 anos. Crianças pobres vinham diretamente do lar para a primeira série, onde se misturavam àquelas que tinham já alguma iniciação nos processos de leitura e escrita, diminuindo, eles também, a ênfase nas metodologias e práticas de alfabetização que antes integravam seus currículos e constituíam o centro das preocupações dos professores.

Consequências da Reforma

As consequências disto foram:

- Passaram a oferecer apenas as séries mínimas obrigatórias, com uma flagrante deterioração do ensino público;

- Elevadas taxas de reprovação e repetência;

- Além de congestionar a demanda por vagas nas séries iniciais do ensino fundamental;

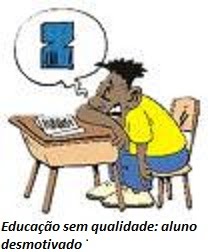

- Abandono da escola, por desestímulo;

- Ampliou a desigualdade entre as classes sociais;

- Acentuou as desigualdades regionais;

- E finalmente cavou um fosso entre a escola pública, que teve seu ensino deteriorado e degradado, e a escola privada, que conseguiu manter sob controle a capacidade de ensinar a ler e a escrever.

O rápido processo de urbanização foi estabelecido, de um lado, a valorização da educação como um precioso capital humano. Mas, de outro lado, as condições sob as quais se processou a expansão e o ingresso na escola foram estabelecendo, silenciosamente, limitações ao desenvolvimento de enormes contingentes humanos, que foram ficando marginalizados da sociedade, seja pela falta de acesso à educação, seja pela má qualidade da educação que recebiam.

Assim sendo, um processo de desenvolvimento social integral, que busque uma real diminuição da desigualdade, deve passar necessariamente pelo acesso a uma educação de qualidade; que seja útil para a vida cotidiana, para o exercício pleno da cidadania e como via de acesso futuro a um emprego digno. Deve ser capaz de atrair ou mesmo empurrar para dentro e manter crianças e jovens numa boa escola, resgatando as massas excluídas da educação e da cultura em geral.

Problemas Emergentes

Os problemas não tardaram a aparecer:

Os problemas não tardaram a aparecer:

- As crianças estudando em classes superlotadas, com um nível de leitura, escrita e compreensão incipientes;

- Preenchimento dos cargos de direção das escolas sem critério pedagógico;

- Elevada incidência de professores leigos;

- Baixa escolaridade dos professores em geral;

- Ausência de propostas pedagógicas consistentes.

As carências da educação eram de tal ordem que os sistemas escolares acabavam por funcionar em completo desrespeito aos direitos e deveres constitucionais.

Somava-se a isto uma tímida distribuição de livros didáticos pelo governo; limitava-se esta a algumas áreas do centro-sul. Na Amazônia, somente recebiam livros as escolas das capitais e algumas de porte médio; há também uma completa irregularidade na distribuição da merenda escolar que, além do mais, era de péssima qualidade, chegava irregularmente (quando chegava) e com frequência, estava com prazo de validade vencido ou deteriorada, as crianças queixavam-se do sabor dos produtos pouco variados. Quando tudo ocorria bem, era distribuído alguns poucos dias por ano.

A sociedade civil vai se organizando e pressionando o governo pelo aumento de vagas nas escolas, do que resultou um aumento expressivo das taxas de escolarização.

Como o acesso à escola para crianças e jovens foi aumentando, o analfabetismo foi se reduzindo nos grupos jovens e se concentrando nos grupos de maiores idades.

O grande desafio do início dos anos 90 era conseguir a universalização do ensino fundamental para todas as crianças e capacitar seus professores. O desafio parecia intransponível, face à desigualdade de recursos e orçamentários disponíveis para a educação entre os Estados e municípios mais ricos do país.

A reforma do ensino de 71 reflete a preocupação de estruturar um sistema educacional voltado para a preparação de mão-de-obra para engajar-se no mercado de trabalho urbano. Assim surgem os cursos de preparação para o trabalho vinculados ao ensino fundamental e os cursos “técnicos” de ensino médio e outros profissionalizantes de formação específica, atuando como auxiliares dos níveis mais elevados; pois o objetivo agora era o de criar escolas e instituições voltadas para a formação de técnicos para o mercado, que exigia mais iniciativa, imaginação, capacidade de tomar decisões e resolver problemas.

Os problemas foram:

A formação em nível médio, pobre em ciências, no domínio da língua e da cultura em geral, somente reforçou a antiga e crônica dependência científica e tecnológica do país em relação aos países centrais, que continuaram a dominar e a desenvolver, sem cessar, a ciência e a tecnologia de ponta e a ministrar conhecimentos científicos em todos os níveis de ensino.

Esta formação bifurcada em uma área profissionalizante e outra de formação em geral, propiciou a acumulação de saber e de capital cultural pelas elites, enquanto as demais classes sociais deveriam ocupar-se de trabalhos práticos ou ao trabalho no mercado informal. A reforma contribuiu para distanciar mais ainda as classes sociais no Brasil e na região, ao invés de proporcionar idênticas oportunidades intelectuais para todos os segmentos sociais, democratizando a educação. O trabalho foi ficando, cada vez mais, condicionado à modernização científica e tecnológica, exigindo uma enorme capacidade de adaptação às suas novas formas. Profissões tradicionais desapareceram, quase todas se modificaram, passando a utilizar-se, preferencialmente, das competências pessoais, que se valem da tecnologia moderna e da cultura geral do indivíduo.

A nova concepção de educação concebida está no desenvolvimento de competências e habilidades gerais do indivíduo, voltadas para a sua integração como ser num mundo moderno, onde a tecnologia e a ciência evoluem sem cessar. E este mundo exige que ela esteja permanentemente atualizada, capaz de adaptar-se e ajustar-se a essas novas exigências da vida social moderna.

Referência Bibliográfica: LOUREIRO, Violeta R. Educação e sociedade na Amazônia em mais de meio século. Revista Cocar, v.1, n. 1, jan-jun, 2007, pp. 17-58.

Fonte: http://voznaeducacao.blogspot.com/2011/05/reformas-advindas-da-ldb-de-1971-o-que.html

Para entender mais sobre a história da educação no Brasil, é importante considerar as reformas que moldaram o sistema atual.

Além disso, a história das rupturas na educação brasileira também é fundamental para compreender os desafios enfrentados ao longo dos anos.

Por fim, a história geral da África pode oferecer uma perspectiva interessante sobre as influências culturais que impactaram a educação no Brasil.

Se você está buscando recursos para melhorar a experiência de aprendizado, considere explorar opções de material didático que podem ser úteis.